一、新能源汽车3月销量快速增长

新能源乘用车零售走势图(单位:万辆)

3月新能源乘用车市场零售99万辆,同比增长38%,环比增长45%。;1-3月累计零售242万台,同比增长36%。

尽管受到春节假期这一季节性因素的干扰,但今年1-3月中国新能源国内需求量的累计增速仍达到了近三年来的最高水平。从当前情况来看,国内新能源市场需求展现出极为强劲的增长态势。

二、印尼镍矿新政双管齐下,推动行业加速洗牌

2025年4月,印尼政府挥出“税收+资源管控”双重政策利刃,通过上调镍矿开采税费、收紧出口配额、限制低附加值产品流通等举措,在镍资源争夺战中主动出击,全球镍产业链成本结构与供需格局随之剧变。

印尼此次政策调整直指行业痛点:一方面,大幅提高镍矿出口税率,高品位矿税率从10%跃升至19%,低品位矿税率则大幅下调,形成“惩罚性高税率”与“激励性低税率”的鲜明对比,迫使企业放弃简单粗放的“挖矿-出口”模式;另一方面,严控镍矿开采配额,高品位矿配额削减15%,同时对镍生铁、MHP(氢氧化镍钴)等中间品出口附加审批条件,倒逼企业将资源留在本土加工成电池级镍产品。这一政策组合拳直指“资源价值外流”的痼疾,意图将印尼打造成全球新能源产业链的核心枢纽。

印尼新政的深层影响远超短期价格波动。短期看,政策将加剧镍产业链“马太效应”,头部企业凭借规模优势与全产业链布局抵御成本冲击,中小厂商则面临出清风险;长期看,全球镍产业格局将从“资源驱动”转向“技术+资源”双轮驱动,电池回收、钠离子电池等替代技术将加速商业化,而印尼能否通过政策杠杆实现产业链跃迁,仍取决于其本土精炼技术与配套基建的完善速度。这场由资源国发起的“供给侧革命”,正推动全球镍产业迈向成本更高、技术更卷、竞争更残酷的新周期。

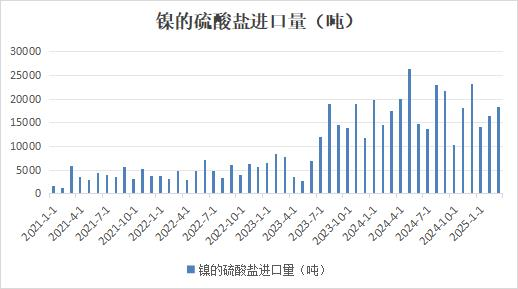

三、3月硫酸镍进口小幅回升

据中国海关总署数据显示,2025年3月中国镍的硫酸盐进口量1.84万吨,同比增加5.29%,环比增加11.93%。2025年1-3月中国镍的硫酸盐进口总量4.88万吨,同比减少5.61%。年初阶段,硫酸镍进口量持续徘徊于相对低位水平,市场供应态势偏紧。直至3月,进口情况出现积极转变,进口量显著回升,突破近两年的平均水平。然而,与去年同期的进口峰值相比,当前进口规模仍存在较大落差,市场复苏进程尚未完全恢复至历史高位水准。

四、中国半固态迈出关键一步,首个车规级PACK项目落地

中国新能源汽车产业迎来重大技术突破——国内首个车规级半固态电池PACK项目正式落地投产。该项目由卫蓝新能源领衔的产业联盟共同打造,其量产电池包能量密度突破400Wh/kg,达到国际领先水平,标志着我国在固态电池产业化进程中取得关键进展。

据悉,该电池项目采用氧化物电解质技术路线,在保持高能量密度的同时,循环寿命超过2000次,-20℃低温性能衰减控制在15%以内,完美解决当前电动车冬季续航缩水难题。项目一期产能规划5GWh,已获得国内多家主流车企订单,预计2025年第四季度实现批量装车。

行业专家指出,此次突破使中国在全球固态电池竞赛中占据有利位置。工信部相关负责人表示,半固态电池作为全固态电池的过渡方案,其产业化将加速我国新能源汽车向更高安全、更长续航方向发展。卫蓝新能源CTO透露,公司已着手研发能量密度超500Wh/kg的全固态电池,计划2027年实现小批量生产。

这一里程碑式的进展,不仅彰显了中国企业在动力电池领域的创新实力,更为全球新能源汽车产业提供了"中国方案"。随着半固态电池的量产落地,中国新能源汽车产业将迎来新一轮技术升级浪潮。

五、深圳全球首个城市级无人机智能网络正式投运

深圳市政府今日宣布,全球首个城市级低空智能网络已正式建成并投入试运营。作为中国低空经济示范区,深圳率先实现无人机全空域数字化管理,计划至2025年底开通100条无人机物流航线,覆盖医疗急救、生鲜配送、应急物资运输等场景。

该网络依托5G专网、北斗高精度导航和AI调度系统,可实时监控超5000架无人机运行,并实现自动避障与空域协同。目前,顺丰、美团、京东物流等企业已接入试点,日均配送量突破1万单。深圳市交通运输局表示,此举将推动低空物流成本下降40%,并为eVTOL(电动垂直起降飞行器)商业化奠定基础。

据悉,深圳下一步将探索“无人机+公交枢纽”接驳模式,并联合民航局制定低空智能网络国家标准,进一步巩固其在全球低空经济领域的领先地位。

六、全球首场人形机器人马拉松:电池容量与AI技术双轮驱动

2025年4月19日,北京亦庄上演全球首场“人机共跑”半程马拉松,20支人形机器人赛队与万余名人类选手同场竞技,最终“天工Ultra”以2小时40分42秒夺冠。这场赛事不仅是体育竞技的突破,更是对机器人续航、运动控制、环境感知等核心科技的顶级压力测试,其背后折射的电池容量优化逻辑与AI技术迭代路径,正为机器人产业化落地提供关键范式。

机器人完成21.0975公里赛程,需在电池容量、重量与步态稳定性间寻求最优解。以冠军“天工Ultra”为例,其团队通过8个月极限测试,最终选择“换电3次”的轻量化方案:

电池容量斟酌:若加倍电池容量虽可减少换电次数,但会导致机器人重量增加15%-20%,直接影响步态效率与关节寿命。

散热系统革新:采用高密度一体化关节与导热材料优化设计,使关节温度在长跑中快速达到热平衡,避免因过热导致的步态失衡。

步态算法突破:通过仿真训练探索关节力矩与转速的峰值边界,实现最高12公里/小时的奔跑速度,同时结合缓冲脚底设计降低磨损。

这一策略印证了“电池容量并非越大越好”的行业共识——在机器人马拉松中,续航时间需与机械结构、算法效率协同进化,方能突破电池“能量-质量”矛盾问题,实现在有限质量下能量的高效利用。